Cuando James Mangold introdujo a sus elaborados dramas los géneros de acción y aventuras su filmografía empezó a brillar más (El tren de las 3:10, Logan). Mangold es sin duda uno de los mejores artesanos de Hollywood y ha conseguido con este proyecto la aspiración de muchos: el clásico instantáneo, un crowdpleaser de autor con lo mejor de una gran tradición de cine comercial. Ford v Ferrari cuenta una historia de emprendimientos profundamente norteamericana pero con savoir faire europeo, la excusa ideal para transformar una gran batería audiovisual en puro State of the Art al servicio de la sofisticación y el clasicismo. La actitud lo es todo en esta película, el espíritu deportivo se celebra porque así lo hicieron los outsiders de bajo perfil que prototiparon aquellos preciosos autos de carrera en la década de 1960 (Carroll Shelby, Ken Miles y el equipo que estuvo detrás del Ford GT que destronó a Ferrari en Le Mans 66). Un variopinto equipo de profesionales y autodidactas expertos en sacarle horas al día, sorteando honchos y sus secuaces, con tal de conseguir lo imposible. Ford v Ferrari es un film edificante sobre las sociedades creativas y su vampirización por parte del big business, que confía en contar las leyendas de otra manera para volar ligero y pasar de largo a la infame megalomanía.

Ficha del Film

- Dirección: James Mangold

- Guión: Jason Keller, James Mangold, Jez Butterworth, John-Henry Butterworth (basado en el libro de A.J. Baime)

- Producción: Peter Chernin, James Mangold, Jenno Topping

- Dirección de Fotografía: Phedon Papamichael

- Música: Marco Beltrami, Buck Sanders

- Montaje: Andrew Buckland, Michael McCusker, Dirk Westervelt

- Casting: Ronna Kress

- Dirección Artística: Gustaf Aspegren, Jordan Ferrer, Matthew Gatlin

- Diseño de Producción: François Audouy

- Vestuario: Lea Carlson

- Intérpretes: Matt Damon, Christian Bale, Jon Bernthal, Caitriona Balfe, Noah Jupe, Josh Lucas, Tracy Letts

- Duración: 2h 32min

- Año: 2019

- Una Producción: Chernin Entertainment, 20th Century Fox

- Academy Awards (2019): Mejor Edición y Edición de Sonido

- Ver Trailer

Sic transit gloria mundi. «Así pasa la gloria del mundo». Pero el nacimiento de Gloria, la bebé de Mathilda y Nicolas, será una digresión, casi un acto de resistencia frente a la profética sentencia. También una pequeña tregua para su familia de clase obrera, habitantes del mítico puerto de Marsella. Sin embargo, luego de aquel esperanzador inicio la realidad no tardará en asomar con filosos dientes y las cosas irán cuesta abajo. Gloria Mundi retrata un mundo sin contención, quizás por ello está escrita y filmada con tanta delicadeza, algo que sorprende porque la historia no esconde su feroz crítica a nuestra época, incluyendo en ella a la izquierda francesa y lo que han y no han podido hacer con las generaciones que alumbraron. Es cine militante del bueno, madurado a golpes de desilusión, pero aún esperanzado en aquellos valientes que le ponen el cuerpo a lo imprevisible y que terminan jugándoselas a pesar de sus puntos ciegos. Quién no conozca a Robert Guédiguian ésta es una recomendadísima puerta de entrada a su obra. Un director que desde el inicio de su carrera viene filmando una única y coherente película (entrañables son Marius y Jeanette o Un lugar en el corazón) y reafirmando que las batallas sociales se ganan, sobre todo, en los inesperados gestos que le dan humanidad y sentido a la vida.

Ficha del Film

- Título Original: [Sic Transit[ Gloria Mundi

- Dirección: Robert Guédiguian

- Guión: Robert Guédiguian, Serge Valleti

- Producción: Marc Bordure, Robert Guédiguian, Serge Hayat

- Dirección de Fotografía: Pierre Milon

- Montaje: Bernard Sasia

- Música: Michel Petrossian

- Diseño de Producción: Michel Vandestien

- Vestuario: Anne-Marie Giacalone

- Intérpretes: Ariane Ascaride, Jean-Pierre Darrousin, Gérard Meylan, Anais Demoustier, Lola Naymark, Grégoire Leprince-Ringuet

- Duración: 1h 46min

- Año: 2019

- Una Producción: AGAT Films & Cie / Ex Nihilo, Centre National du Cinéma et de l’Image Animée, Ex Nihilo, Région Provence-Alpes-Côte d’Azur

- Venice Film Festival (2019): Copa Volpi a la Mejor Actriz (Ariane Ascaride)

- Ver Trailer

Las películas de Marielle Heller son siempre una sorpresa. Lo fueron Diario de una adolescente (2015), un dramedy indie cuya apuesta por la franqueza sexual denotaba otras ambiciones tras la cámara, y también ¿Podrás perdonarme alguna vez? (2018), entrañable historia de estafas literarias con dos performances de campeonato (Melissa McCarthy, Richard E. Grant) que recordaba la obra de Paul Mazursky e Elaine May. Un buen día en el vecindario no les va a la saga. Lo que en principio parecía ser solo un vehículo para lucimiento de Tom Hanks en la piel de Mr. Rogers se convirtió en una inteligente y honesta terapia de afectos escondidos. Por ello, desde un inicio la película plantea una necesarísima regresión a un mundo de cartón piedra, títeres y canciones para ayudarnos a balbucear el lenguaje del perdón. En medio de ese pequeño reino un pedagogo de lujo: Fred Rogers, que para el público de su época fue una especie de médium de la convivencia social. Heller, a su vez, una especialista en transformar historias reales en pertinentes relatos del presente, eleva a ciencia el arte de ser un buen vecino y nos recuerda lo que la televisión pudo hacer tiempo atrás con poquísimos elementos y mucho sentido común, en especial para suplir figuras paternas, las que nos abandonarán y en las que nos convertiremos.

Ficha del Film

- Título Original: A Beautiful Day in the Neighborhood

- Dirección: Marielle Heller

- Guión: Micah Fitzerman-Blue, Noah Harpster (basado en el artículo de Tom Junod)

- Producción: Youree Henley, Leah Holzer, Peter Saraf, Bergen Swanson

- Dirección de Fotografía: Jody Lee Lipes

- Montaje: Anne McCabe

- Música: Nate Heller

- Diseño de Producción: Jade Healy

- Dirección Artística: Gary Kosko, Gregory A. Weimerskirch

- Vestuario: Merissa Lombardo

- Casting: Avy Kaufman

- Intérpretes: Matthew Rhys, Tom Hanks, Chris Cooper, Susan Kelechi Watson, Noah Harpste

- Duración: 1h 49min

- Año: 2019

- Una Producción: Big Beach

- Ver Trailer

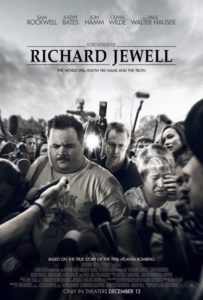

Richard Jewell es conservadora en toda regla y en el contexto de esta película se puede traducir en una idea: ajuste de cuentas. La filmografía de Eastwood siempre ha sobrevolado este inquietante concepto, a veces de forma primitiva y manipuladora, para hacer frente a instituciones en crisis. Richard Jewell es efectivamente puro trazo grueso pero conducido con mano maestra. Es campechana y triste como una leyenda folclórica, empieza con la incriminación a un guardia bonachón y concluye con una gran amistad. Su epicentro es el living de la familia Jewell, una escenografía que enmarca la comedia costumbrista y el desencanto por unos valores patrios en picada. Fuera de la increíble secuencia del atentado, que vibra en candor popular y suspense, el resto es de una mediocridad terrorífica, cuyos únicos detalles de color son los tupperwares confiscados de Bobi Jewell, la madre del protagonista (Kathy Bates, fenomenal). Quizás el punto más interesante de esta gran película no sea desenmascarar el negocio de la deshonra, sino los coletazos que deja en sus perpetradores, en especial la periodista Kathy Scruggs (Olivia Wilde), una mujer adicta a ensuciarle la vida a los demás. Uno de los personajes más solos y desesperados de la carrera de Eastwood, encarnación de lo que más detesta y quizás por ello de una fragilidad desgarradora.

Ficha del Film

- Título Original: Richard Jewell

- Dirección: Clint Eastwood

- Guión: Billy Ray (basado en el artículo de Marie Brenner para Vanity Fair)

- Producción: Clint Eastwood, Leonardo DiCaprio, Jennifer Davisson, Jonah Hill, Jessica Meier, Kevin Misher, Tim Moore

- Dirección de Fotografía: Yves Bélanger

- Música: Arturo Sandoval

- Montaje: Joel Cox

- Casting: Geoffrey Miclat

- Dirección Artística: Chris Craine

- Diseño de Producción: Kevin Ishioka

- Vestuario: Deborah Hopper

- Intérpretes: Paul Walter Hauser, Sam Rockwell, Kathy Bates, Jon Hamm, Olivia Wilde

- Duración: 2h 11min

- Año: 2019

- Una Producción: Malpaso Productions, Warner Bros., Appian Way, Misher Films, 75 Year Plan Productions

- Ver Trailer

Hecha la ley, hecha la trampa. Y en más de 50 años de carrera Scorsese no ha hecho otra cosa que ponerlo en evidencia. El Irlandés podría haber cerrado su ciclo de películas criminales, pero no, más bien las ha llevado a un siguiente nivel, infiltrando además un cine de la condición humana a la rabiosa saturación del streaming. La historia toma la forma de una road movie por la memoria de un mercenario, un ambicioso recorrido por la mitad del siglo 20 norteamericano en el que mafia, política y familia son parte de una trinidad indisoluble, y se va quedando con aquellos detalles que condicionan la naturaleza de los hombres de su tiempo. La mentalidad criminal explica el mundo y sobre todo si se empoza en la vida íntima de uno de ellos, un tipo condenado a ser un segundón en el mundo del hampa y al que le desfilan los demonios para despedirse de él al final de sus días. Pero no solo eso, la película observa a una distancia prudencial, con un equilibrio magistral de humor socarrón y melancolía, ese entramado de emociones que es la relación de los hombres con el poder (con sus derivaciones hacia las figuras paternas, el servilismo o las revanchas que no prescriben). Mera presión darwiniana por la supremacía que se resuelve a punta de balazos para ver quién se lleva la mayor tajada, quién la sobrevive y para qué lo hace.

El Irlandés es una obra mayor se Scorsese, a la altura de las grandes películas de sus amados ídolos, tal vez demasiado crepuscular para los tiempos que corren. En ese sentido está más cerca de la elegía de un Fanny y Alexander de Bergman o Los Muertos de John Huston que de las bravuconadas de la patota de Buenos Muchachos. Su reflexión sobre el paso del tiempo y lo que éste le hace a los cuerpos, a las relaciones y a los negocios es la verdadera dinamita de la película. Tres horas y media es muy poco para el adiós de un hombre sin atributos por cuyas manos ha circulado la sangre de una nación y sus bajos fondos. No por nada su protagonista antes de morir necesita confesar su culpabilidad por los crímenes de la humanidad, ley de vida de quien asume el trabajo sucio de otros. El Irlandés es un gruñido antes del silencio, un epitafio gánster de todo lo que uno se lleva a la tumba por haberse querido prodigar unas monedas más de las que les correspondían.

Ficha del Film

- Titulo original: The Irishman

- Dirección: Martin Scorsese

- Guión: Steve Zaillian, basado en el libro de Charles Brandt

- Producción: Gerlad Chamales, Robert De Niro, Gabriele Israilovici, Jane Rosenthal, Martin Scorsese, Emma Tillingeer Koskoff, Irwin Winkler

- Dirección de Fotografía: Rodrigo Prieto

- Música: Robbie Robertson

- Montaje: Thelma Schoonmaker

- Casting: Ellen Lewis

- Diseño de Producción. Bob Shaw

- Dirección Artística: Laura Ballinger

- Vestuario: Sandy Powell, Christopher Peterson

- Intérpretes: Robert De Niro, Al Pacino, Joe Pesci, Harvey Keitel, Ray Romano, Anna Paquin, Bobby Cannavale

- Duración: 3h 29min

- Año: 2019

- Una Producción: Tribeca Productions, Sikelia Productions, Winkler FIlms

- Ver trailer